Auf Orgelfahrt in Sachsen-Anhalt wollte ich Instrumente aus der Spätperiode des Lehr und Meister-Vaters von Orgelbaumeister Wilhelm Rühlmann, erkunden. Zwei Instrumente aus dem selben Erbauungsjahr mit annähernd gleicher Disposition lagen nahe zu besichtigen.

.JPG) |

| Orgel in Derenburg. |

Als erstes die Orgel in DERENBURG (bei Blankenburg/Harz) und als zweites die Orgel in DANSTEDT, 5 Kilometer entfernt.

.JPG) |

| Orgel in Danstedt |

Beide Instrumente wurden 1888, fast schon in der Spätperiode,von der berühmten mitteldeutschen Orgelbauanstalt von Friedrich Ladegast in Weißenfels erbaut. Dem anhaltinischen "Klangpoeten" wie man so sagt, wir im Orgelbau würden sagen, eines der brilliantesten Menschen mit einem Gespür für feinste Nuancierung und Abstufung des Klanges, aufbauend zu einem großen beeindruckenden Ganzen gepaart mit solider und ausgereifter Technik.

|

| Friedrich Ladegast im Kreise seiner Orgelbauer. Späte Periode. |

In Derenburg begegnet einem ein Instrument wo man als Erstes denkt, wow, eine Renaissance Orgel. Ein beeindruckendes Gehäus, und ja, es stammt aus der Zeit um 1580. Wahnsinn. Es kommt von der Vorgängerorgel die aus der Martinikirche in Halberstadt angekauft wurde, erbaut von Orgelmacher David Beck.

1888 schuf Ladegast ein 25 stimmiges Instrument, welches im Renaissancegehäuse eingebaut wurde. Im Inneren hat man Bewegungsfreiheit und alles ist leicht erreichbar. Klanglich beeindruckt das Werk auch geschuldet dem großen halligen Kirchenraum mit allen Stimmen, fantastische Flöten, nicht allzuscharfe Streicher die sich gepflegt unterordnen den hornig kraftvollen Principalen. gekrönt wird das Ganze angefangen durch eine Rauschflöte 2fach (2,2/3'&2') gefolgt durch eine Mixtur 4-fach im Hauptwerk (I.Manual) glanzvoll abgerundet wird das Gefüge durch die Progressiv-Harmonika 2-3fach auf dem "Oberwerk" (II.Manual) Ein zusätzliches Cornett 2-3fach auf dem I. Manual welches nicht repetiert, färbt strahlend Obertonreich den Gesamtklang ein.

.JPG) |

| Spielanlage in Derenburg. |

Das wirklich reich besetzte II. Manual steht dem ersten Manual, dem Hauptwerk in nichts nach an Kraft. Eine Waldflöte 2' ist auch besetzt und lockt zu Solopartien im obligatem Spiel. Kraftvoll herrscht das volle Werk durch den Kirchenraum, das Rohrwerk "Clarinette 8' " bringt farbige Grundtönigkeit mit exquisiten Obertönen in den Gesamtklang. Die Stimme ist als durchschlagende Zungenstimme (Rohrwerk)

.JPG) |

| durchschlagende Clarinette 8' mit Holz-Nuß. |

ausgeführt. Holzfüße, die Nuß aus Holz gefertigt, der konische Schallkörper ist von Orgelmetall ferfertigt. Die Posaune 16' des Pedales besticht durch ihre Durchdringlichkeit und Mondänitiät. Pfeifenfüße , Nüsse und Schallkörper von Holz gefertigt, die Zungen sind aufschlagend und schmettern durch den Kirchenraum. Beeindruckend sind auch die festen Gruppen die über Tritte einschaltbar sind, funktioniert leider leidlich und wurde noch nicht instandgesetzt. Flöten, Streicher, Oktaven und dann Mixturen und Rohrwerke. also Piano-Forte-Fortissimo-Mezzoforte-Tutti, alles additiv.

.JPG) |

| Registratur und Gruppenschaltung in Derenburg. |

Die Orgel wird über mechanische Kegelladen gesteuert, eine alte Windmaschine versorgt das Instrument mit ausreichend Wind. Alles in Allem beeindruckend ursprünglich, die Gemeinde hat noch nicht das Geld um die komplette Überholung des original erhaltenen Werkes zu beauftragen. Phantastische Spielfreude weckt die Orgel auf alle Fälle. Organistin Katharina Hildebrandt kümmert sich liebevoll um die Belange der Orgel und der Musik in der Kirchgemeinde.

.JPG) |

| Kollektivtritte in Derenburg |

.JPG) |

| Kollektiveinschaltung und Registerschaltung in Derenburg |

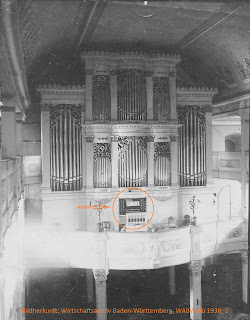

Im Nachbarort DANSTEDT befindet sich ein fast baugleiches Instrument. lediglich Salicional 4' im II.Manual fehlt. Gesteuert das ganze Werk auch mit mechanischen Kegelladen. Die Kollektivtritte zur Gruppenschaltung wurde nicht mit installiert da die Raumhöhe und der Platzbedarf im, hier auch historischen wiederverwendeten Gehäuse, nicht gegeben war und ist. Auch hier im Gehäuse der Vorgängerorgel erbaut von Papenius um 1745.

.JPG) |

| Spielanlage in Danstedt. |

Die Orgel steht sehr gepflegt da, die Danstedter stehen zu ihrer Kirche und auch zu ihrem vorzüglichen Instrument. Die Pflege hat Orgelbau Hüfken-Halberstadt, liegt ja auch nah, Halberstadt befindet sich gleich in der Nachbarschaft.

.JPG) |

| Orgel in Danstedt mit original Principal von 1888. |

Der HauptwerksPrincipal 8' im Prospekt stehend, ist von dem Kriegsfiskus 1917 verschont geblieben und ist heute einer der wenigen erhaltenen und klanglichen Originalen dieser Zeit. Beim Besuch beider Instrumente erstaunt man auf der einen Seite über das vor Kraft strotzende volle Werk in Derenburg und an Eleganz und Geschmeidigkeit überzeugenden vollem Werk der Orgel in Danstedt. Entweder hat das Friedrich Ladegast so "hineinkomponiert" oder....ich habe keine Erklärung. In Derenburg ist die Pedal-Posaune 16' aufschlagend und schmettert, in Danstedt ist die PedalPosaune 16' als durchschlagende Zungenstimme ausgeführt, dadurch eleganter aber auch viel ruhiger. Kraftvoll im Raum stehen beide Instrumente auf jeden Fall. Ein Instrument Edel und Rund und ein Instrument Kraftvoll und Kantig; das sind die beiden Orgeln in den Orten Derenburg und Danstedt.

.JPG) |

| Derenburg von der Seite. |

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)